【高大連携】新渡戸文化高等学校で探求の出張授業を実施しました

さとのば大学では、新しい学びづくりにチャレンジする高校・団体と共に学び合いながら新しい教育の形を作るコミュニティを目指し、高大連携事業を展開しています。

その一環として、さとのば大学の学びのエッセンスを盛り込んだ高校生向けプログラムを提供しています。

“好き”から始める高1の探究と”モヤモヤ”から始める高2の探究

新渡戸文化高等学校で出張授業を行いました。今回は、高校1年生70名・2年生30名に、それぞれの探究のフェーズにあわせて授業を行いました。

これから本格的に探究を始めていく高校1年生は、自分の好きなものを掘り起こし、プロジェクトの組み立て方を考える内容です。

高校2年生は、「ふだん”好きなこと、ワクワクすること”を起点に探究テーマを考える子が多いが、怒りや疑問など、ネガティブなところからプロジェクトを考える子がいても良いのではないか」という先生のお話から、「モヤモヤすること」を起点に考えるMOYAWAKU研究を行いました。後半は、プロジェクトを自分たちでより良くしていくためのワークです。

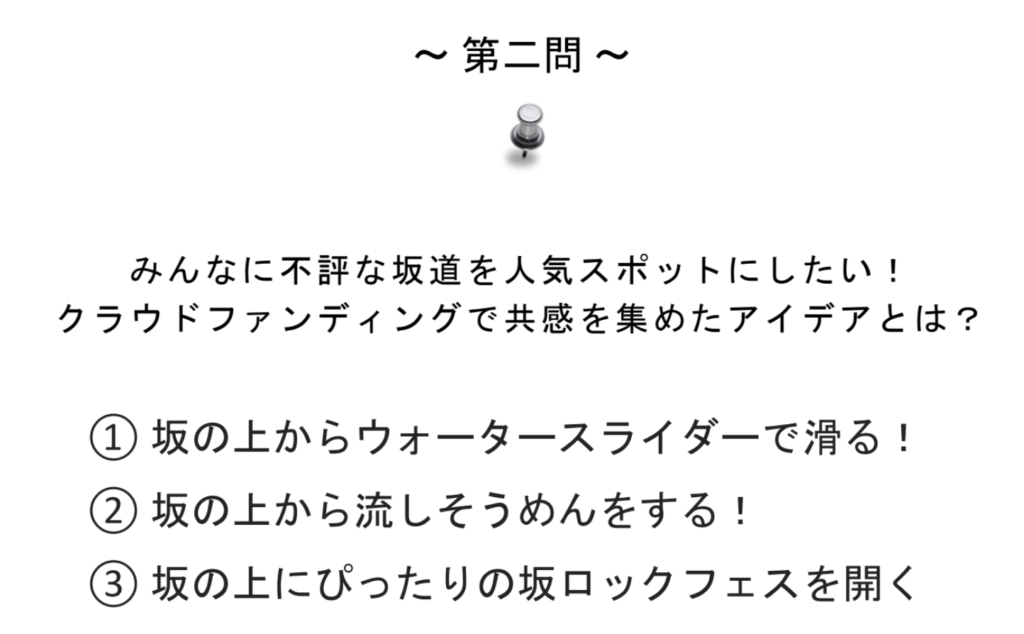

まずは、さとのば大学の鉄板講義 “ソーシャルデザイン”をクイズ形式で考えてもらいました。

たとえばこの問題。

答えは③のウォータースライダー。

登るのがつらい坂道を、アトラクションにしてしまうという発想で坂道を起点に、大盛りあがりのイベントが誕生したのです。このように、一見、困難な条件に思えて、考え方や工夫によってはそれがチャンスになることがあります。いくつかの例を見ながら、ソーシャルデザインの概念を考えました。

偏愛マップ

世の中のものを「好き」「嫌い」「無関心」で分類すると?

人間は、世の中のほとんどのものに「無関心」です。好きや嫌いだと認識するものは、ほんの一部です。つまり、自分が好きや嫌いだと感じるものは、自分にとって大切な価値観や重要なメッセージでもあります。

偏愛マップでは、自分の好きなもの、こだわりのあるもの、さらに言うと人には負けない深い愛を持っているものをどんどん書き出して行きます。それをまわりの人と共有することで、さらに自分の書き忘れたものがなかったか思考を広げます。この共有タイムですが、自分の好きなものについて語るので、とても楽しそうなんです!偏愛マップは書く時々で内容が変わってくるので、また時間を空けて書き出してみてほしいです。

プロジェクトプランニング

偏愛マップを書き出したあとは、ハイテックハイのプロジェクトプランニングシートを使って、プロジェクトの組み立て方を確認しました。プロジェクトの起点と、終点ー最終的になにを創るか(どんな活動をするか)、誰に届けるか(誰に見てもらえるよ良いか)、終わり方も考えていきます。

1年生はこれからがスタート。自分の興味関心から、どんなプロジェクトが生まれていくか楽しみです。

高校2年生の授業は、ソーシャルデザインクイズ、MOYAWAKU研究、プロジェクトチューニングの三本立てで行いました。

MOYAWAKU研究

まず、自分が「モヤモヤすること」を書き出します。その言葉を裏返し、”本当はこうなってほしい”という内なる願いや自分が実現したい未来は何なのかを言語化していくワークです。

1人でモヤを書き出す時間では、スラスラ書けない様子も見られましたが、まわりの人とシェアする中で、「たしかにそれもモヤる!」とどんどん発想が広がっていきました。完成したワークシートを見てみると、多種多様な「モヤ」と「ほしい未来」が並んでいました。

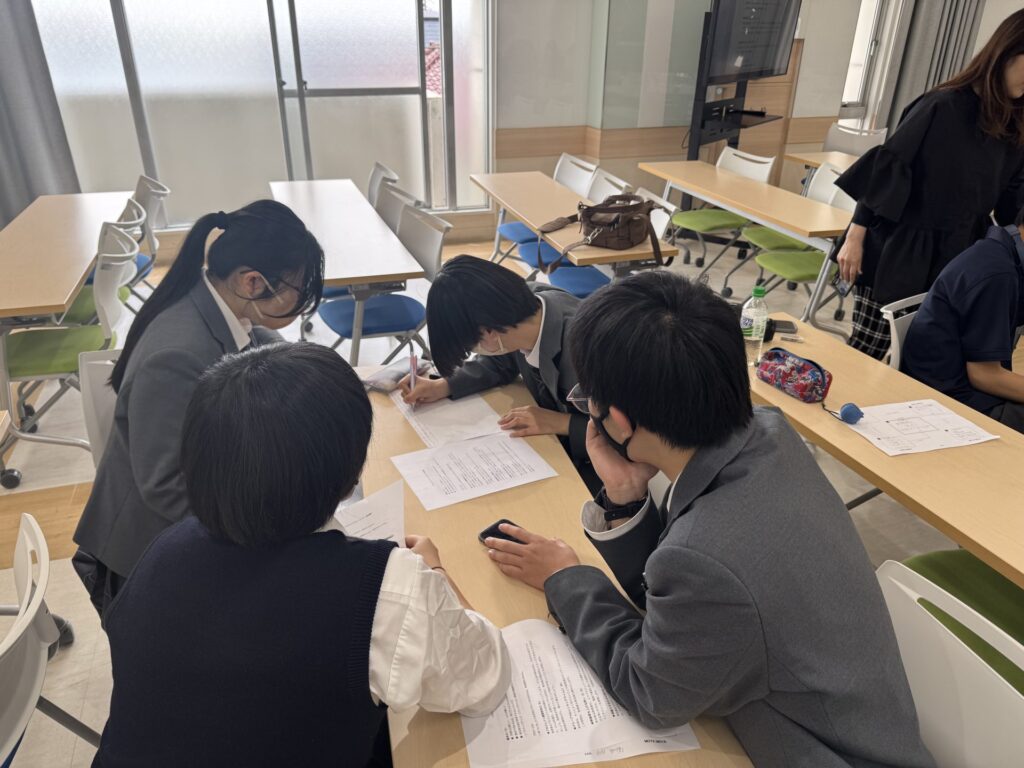

プロジェクトチューニング

プロジェクトチューニングはアメリカのプロジェクト型学習先進校ハイテックハイで使われている手法の一つです。細かく決まったプロトコルのもと、相談者のプロジェクトを、ほかの参加者が自分事として考えていきます。どのグループもしっかり話している姿が印象的でした。ハイテックハイでは、教員が生徒を呼んで、計画している授業について意見をもらうのにも使われています。(なんと小学校から!)生徒同士でも、実施することができるプロジェクトチューニング。これからも使ってもらえたら嬉しいです。

【参加者の感想】

・自分に探究心があったことに気づいた

・今まではむやみやたらにやるといって計画が自分でもわからなくなっていたけど、今日の授業で計画が見えてきた

・私はあんまりモヤモヤしないことも人はモヤモヤするんだな〜とか新しい発見があった

・自分のプロジェクトの課題点とかを気づかせてもらえたから、そこにフォーカスを当てて新しいアクションを起こしたい!

高大連携事業・出張授業・講演についてのお問い合わせ

ご興味をお持ちの方は、担当者より説明させていただきます。

お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。